COME NASCE UN ARTISTA

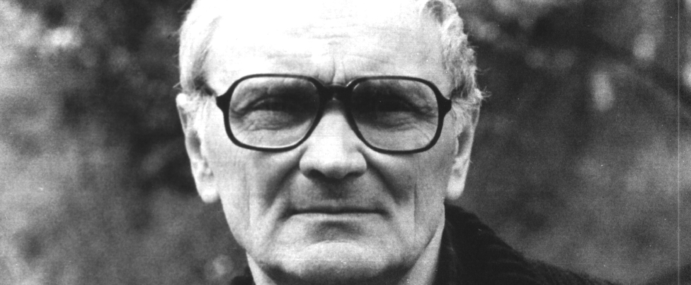

A Colloquio Con Josef Svoboda

La coerenza e il rigore professionale caratterizzano la sua opera fin dall’inizio. Può parlarcene?

Devo alla mia famiglia, in particolare a mio padre, il desiderio per il rigore professionale. Mio padre era un valido artigiano, un uomo affettuoso e al tempo stesso rigoroso, con un vivo interesse per quanto era destinato al pubblico. Mi diceva sempre: “Non puoi essere mediocre, tu devi essere ottimo. Devi apprendere e poi lavorare con amore e con rigore”. A Vienna ho imparato il mestiere del falegname, ed ero andato a Vienna, perché quella era la capitale anche della falegnameria e io volevo fare degli… ottimi mobili. Dopo sei anni sono tornato a casa, a Cáslav, e ho aperto la mia bottega. Avrei desiderato studiare pittura, ma le cose andarono diversamente: dopo l’esperienza come garzone, ho frequentato a Praga la scuola d’architettura e, ottenuto il diploma, sono diventato insegnante in quella stessa scuola. Proprio in quel periodo, durante la seconda guerra mondiale, io e alcuni amici abbiamo formato un piccolo gruppo teatrale. Fu il mio primo contatto con questa splendida arte, i miei primi passi come scenografo. E’ di quel periodo l’incontro, per me decisivo, con i registi Alfréd Radok e Václav Kašlík.

Il periodo della formazione ha avuto esperienze importanti anche nel dopoguerra, in particolare per quanto riguarda l’architettura.

Sì, dopo la guerra decisi di dedicarmi seriamente allo studio dell’architettura, che ritenevo la base indispensabile per uno scenografo. L’architetto deve capire e sentire lo spazio e deve saper costruire. I nostri migliori scenografi erano architetti. Ma, attenzione, l’accademia non basta. La scuola di scenografia infatti non è che una sovrastruttura: la scenografia non è una disciplina scientifica così come non lo è la drammaturgia. Si diventa scenografi e drammaturghi quando già si possiede una buona padronanza dei metodi empirici e delle nozioni artistiche, letterarie o musicali di base e si è in grado di applicarli secondo le necessità. A mio parere non si può diventare un bravo scenografo o un bravo drammaturgo solo con quattro anni di studi universitari. Servono sì come solido fondamento di cultura generale, ma vanno poi integrati da un percorso artistico individuale originale.

Prima ha citato Vàclav Kaslik, grande uomo di teatro praghese. Vuole dirci qualcosa di più su quell’incontro decisivo per la sua vicenda artistica?

Kašlík, era direttore del Teatro dell’Opera 5 Maggio, mi chiamò per mettere in scena un’opera lirica del compositore cecho Otakar Ostrêil . Cosa avvenne? Beh, semplicemente non seppi resistere. Mi trovai incantato e angosciato davanti al vuoto in apparenza senza fondo di un grande palcoscenico, con il problema di riempire uno spazio così enorme con un’adeguata scenografia. Ed è la stessa sensazione che provo ancora oggi, ogni volta che mi trovo di fronte ad uno spazio vuoto ed attendo con ansia l’ispirazione.

Poco dopo, proseguendo gli studi di architettura, diventai caposcenografo ed iniziarono tre anni miracolosi. Si combatteva con successo contro gli stereotipi dell’opera lirica. Da allora, quel teatro fu sinonimo di uno stile, di una nuova scenografia, di una linea rigorosa.

Viene poi la fase del teatro Nazionale di Praga.

Dopo quei tre anni miracolosi, avvenne la fusione con il Teatro Nazionale e divenni caposcenografo, ruolo che ho ricoperto per trent’anni. All’interno del teatro creammo un laboratorio di scenografia, che divenne celebre in tutto il mondo. Per noi era chiaro che non si potevano programmare le cose solo sulla base di un modello: il regista e lo scenografo dovevano (e devono) essere liberi di intervenire e modificare anche poco prima dello spettacolo. Infatti, chi può sapere a priori come si muoveranno gli attori? L’idea geniale e travolgente può arrivare solo nel momento in cui si vede tutto insieme sul palcoscenico. A mio parere il teatro vero è quello che riesce ad essere aperto fin all’ultimo istante a qualsiasi cambiamento. A differenza del cinema, in teatro questo è possibile e così si dovrebbe fare. Ripeto quello che diceva mio padre: “Si deve essere professionali”. Ecco: essere professionali qui significa adempiere alla creatività, alle regole del teatro, altrimenti l’arte sarebbe tradita.

Intanto la sua fama si diffondeva all’estero. Come ha lavorato fuori dal suo paese?

Posso soltanto dire che sono stato veramente fortunato, perché ho avuto occasione di lavorare con i migliori registi, direttori d’orchestra e coreografi. Queste collaborazioni sono sempre state una magnifica avventura e mi hanno dato una grande gioia.

Oltre al concetto di spazio scenico, per lei è fondamentale pure l’impiego della luce. Come associare questi due elementi?

Il palcoscenico è uno strumento perfetto, nel quale l’uso della luce è decisivo per la costruzione delle scenografie e per la riuscita dello spettacolo. Mi sono sempre domandato perché, per esempio, proiettare solo su una superficie compatta e non su fasci di linee mobili o su frammenti di superfici o aste. Perché la luce non può rapportarsi in modo astratto a questi elementi, anziché illuminarne solo la superficie? Ho studiato la possibilità di compenetrazione di due immagini luminose che si scontrano ad angolo retto, invadendosi a vicenda, sperimentando anche ulteriori possibilità di sovrapposizioni di luci colorate. Ho cercato, se così si può dire, di ‘ingabbiare’ la luce. Per tutta la vita ho cercato nuove soluzioni ai vecchi problemi del teatro e sono andato progressivamente scoprendo nuove possibilità. Ho in mente, ad esempio, un palcoscenico libero, che bisogna riempire con… il ‘vuoto’ della luce, uno spazio dove creare un ambiente, ad esempio, azzurro. Dico “creare” perché, in realtà si realizza qualcosa, anche con il ‘vuoto’ della luce. Come è possibile prendere una superficie e farne un quadro che può essere chiamato ‘Colore nero’ o ‘azzurro’, così avviene con lo spazio e la luce. Il colore è reale e anche lo spazio lo è, specialmente lo spazio drammatico. Da sempre cerco nuove vie sperimentali e sono stati pochi gli istanti in cui ho avuto l’impressione di averle trovate. Ma, ripeto, il palcoscenico è uno strumento perfetto come un pianoforte: si può suonare Chopin e dal cielo cadranno le stelle o Beethoven e la tristezza diventerà una forma concreta. Oppure si può suonare Mahler, Gershwin… sul palcoscenico tutto è possibile, come in uno strumento perfetto. A patto però che lo si suoni bene.

Pingback: methimazole liver damage